【啓蟄(けいちつ)】

3月5日~3月19日

寒い間土の中にこもっていた虫がそろそろ活動を始めます。野の花が咲き始めるのもこの頃。雨の多い季節ですが一雨ごとにあたたかくなってきます。

第七候 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)【3啓蟄-1】3月5日~3月9日

第八候 桃始笑(ももはじめてさく)【3啓蟄-2】3月10日~3月14日

第九候 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)【3啓蟄-3】3月15日~3月19日

暮らしに旬を

【啓蟄(けいちつ)】

3月5日~3月19日

寒い間土の中にこもっていた虫がそろそろ活動を始めます。野の花が咲き始めるのもこの頃。雨の多い季節ですが一雨ごとにあたたかくなってきます。

第七候 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)【3啓蟄-1】3月5日~3月9日

第八候 桃始笑(ももはじめてさく)【3啓蟄-2】3月10日~3月14日

第九候 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)【3啓蟄-3】3月15日~3月19日

第六候 草木萌動(そうもくめばえいずる)

【雨水 末候】2月28日~3月4日

草木が芽を吹き始めるころです。いよいよ春めいてくる季節です。地面からはいっせいに草の芽が萌え出てきます。

【旬】

魚介:蛤(はまぐり)

野菜:木の芽あえ

行事:ひな祭り

上巳(じょうし)の節句。曲水の宴を催し、桃の花を浸したお酒を飲む行事。ひな人形を飾るようになったのは江戸時代から。

節句(せっく)とは「季節の変わり目」のこと。

中国の陰陽五行説に由来して定着した日本の暦における、伝統的な年中行事を行う季節の節目(ふしめ)となる日をさします。

昔は奇数の数字が重なると良くないことが起こるとされていたので、邪気払いの意味をこめて宴会が行われたそうです。

◇五節句

・人日(じんじつ)の節句 。1月7日 七草の節句。七草粥。

・上巳(じょうし)の節句。3月3日 桃の節句。雛祭 菱餅や白酒など。

・端午(たんご)の節句。5月5日 菖蒲の節句。菖蒲酒。菖蒲湯の習俗あり。関東では柏餅、中国や関西ではちまき。

・七夕(しちせき)の節句 。7月7日 七夕(たなばた) 裁縫の上達を願い素麺が食される。

・重陽(ちょうよう)の節句。9月9日 菊の節句。 菊を浮かべた酒など

第五候 霞初靆(かすみはじめてたなびく)

【雨水 次候】2月23日~2月27日

霞(かすみ)がたなびき始めます。霞は春の風物詩。春の霧(きり)を指します。

【旬】

魚:むつ

鳥:雲雀(ひばり)

ひばりは春になると「ピーチクパーチク」大きな声でさえずり始めます。雲の合間から鳴き声が聞こえることから雲雀という名前になったそうです。

歌手の美空ひばりさんも、昔田んぼで雲雀が美しい声で鳴いているのを聞いて芸名をひばりにしたとか。その時も春のおだやかな日だったのでしょうか。

「楽天(らくてん)」もひばりの異名です。

景色:朧月(おぼろづき)

秋は「霧(きり)」、春は「霞(かすみ)」と呼ばれます。

そして「かすみ」は夜になると「朧(おぼろ)」に呼び名が変わります。

花:沈丁花(じんちょうげ)

「三寒四温」

暖かい日が続いたかと思うとまた寒さがぶりかえし冬に逆戻り。このように寒暖が繰り返されること。

第四候 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)

【雨水 初候】2月19日~2月23日

雨が降って土がいくらか湿り気を含みだすという意味です。

この時期は気温が低いため雨が降ったあとも乾きにくく、さらに雪解けも加わって土がぬかるみます。これを「春泥(しゅんでい)」といいます。

【旬】

花:雪割草(ゆきわりそう)

野菜:春菊、明日葉

魚:とびうお、ほうぼう

果物:いちご

行事:お伊勢参り

・春キャベツ

キャベツの旬は年に3回。そのうち2月~6月に収穫されるのが春キャベツです。みずみずしく、葉がやわらかいので、サラダや浅漬けなどに。

選び方のこつは、葉の巻きがふわっとしてゆるやかなものを。

・お伊勢参り

江戸時代中頃から庶民の間でお伊勢参りが盛んになりました。

当時は自由な旅が許されなかったのですが、お伊勢参りなら通行手形が認められたため、一生に一度でも行きたい庶民の夢でした。

そして貴重な旅ゆえ、大阪や京都へ足を伸ばす行楽ともなり、季節のいい春に行くことが多かったそうです。

【雨水(うすい)】

2月19日~3月4日

雨水は今まで降っていた雪がいつしか雨に変わり、積もった雪や氷が溶け始めるという季節です。

昔からこの季節は農耕の準備を始める季節と言われてきました。

キャンディーズの「春一番」はまさにこの季節の歌ですね。

「♪雪が解けて川になって流れていきます。つくしのこが恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ春ですね。。ちょっと気取ってみませんか。

泣いてばかりいたって幸せは来ないから重いコート脱いで出かけませんか。もうすぐ春ですね。恋をしてみませんか。。」

いい歌ですね!

第四候 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)【2雨水-1】2月19日~2月23日

第五候 霞初靆(かすみはじめてたなびく)【2雨水-2】2月23日~2月27日

第六候 草木萌動(そうもくめばえいずる)【2雨水-3】2月28日~3月4日

第三候 魚上氷(うお こおりを いずる)

【立春 末候】2月14日~2月17日

川や湖の水がぬるみ、表面の氷が割れて魚が飛びはねる時期です。

2月より各地で渓流釣りが解禁となります。日本に昔からいた在来種である、山女魚(ヤマメ)、岩魚(イワナ)、天魚(アマゴ)などを釣るのが、春の楽しみです。

【旬】

魚:いとより、わかさぎ、やまめ

野菜:高菜、明日葉(あしたば)

花:椿(つばき)

春寒(はるさむ)

暦の上では春ですが2月はまだ寒い時期。その寒さを春寒(はるさむ)や余寒(よかん)と呼び、暖かな春の到来を心待ちにします。

谷汲踊り(たにぐみおどり)

平家を討った源氏の戦勝の踊り。岐阜県・谷汲山華厳寺で2月18日に行われる行事。くじゃくのようなカラフルなシナイを背負い太鼓を鳴らす。

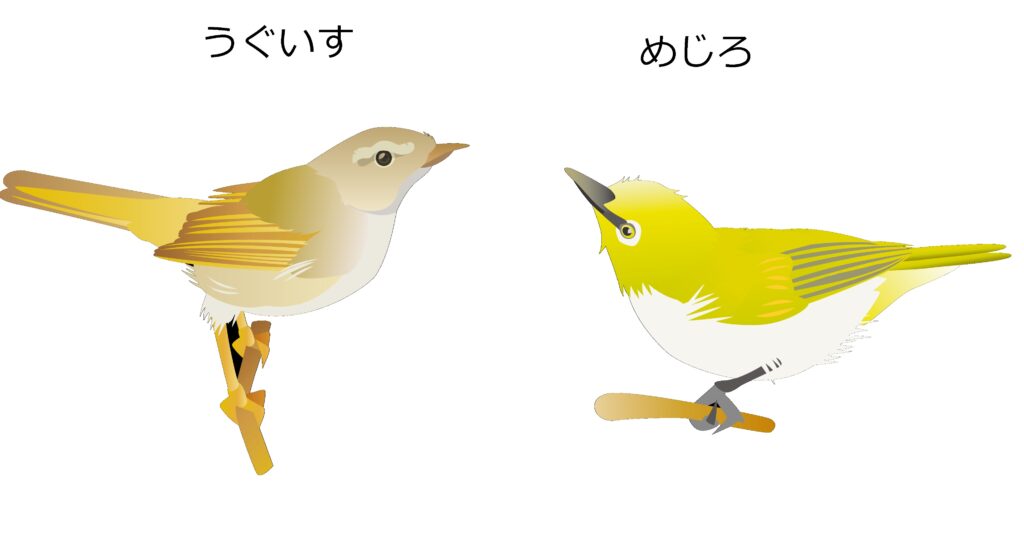

第二候 黄鶯睍睆(うぐいすなく)

【立春 次候】2月9日~2月13日

春の到来を告げるウグイスが、美しい鳴き声を響かせる季節です。

「うぐいす」と「めじろ」は間違われやすいですが、「うぐいす」はうす茶色、「めじろ」が黄緑色です。

【旬】

・鶯(うぐいす)

春告鳥(はるつげどり)とも言われる

・目白(めじろ)【めじろ】

・うぐいす菜

・さやえんどう

選び方のコツ:さやに張りがあり、緑があおあおとして、実が平らなもの

・うぐいす餅

名付け親は豊臣秀吉とか。

・鰊(にしん)

春告魚(はるつげうお)とも言われる。

・梅の開花

・偕楽園(かいらくえん)・水戸の梅まつり

日本三大庭園・・石川県金沢市・兼六園(けんろくえん)、岡山県岡山市・後楽園(こうらくえん)、茨城県水戸市・偕楽園(かいらくえん)

| (春) _立春 _雨水 _啓蟄 _春分 _清明 _穀雨 |

(夏) _立夏 _小満 _芒種 _夏至 _小暑 _大暑 |

(秋) _立秋 _処暑 _白露 _秋分 _寒露 _霜降 |

(冬) _立冬 _小雪 _大雪 _冬至 _小寒 _大寒 |

<春>

1.2月4日 立春(りっしゅん)

2.2月19日 雨水(うすい)

3.3月5日 啓蟄(けいちつ)

4.3月20日 春分(しゅんぶん)

5.4月5日 清明(せいめい)

6.4月20日 穀雨(こくう)

<夏>

7.5月5日 立夏(りっか)

8.5月21日 小満(しょうまん)

9.6月5日 芒種(ぼうしゅ)

10.6月21日 夏至(げし)

11.7月7日 小暑(しょうしょ)

12.7月23日 大暑(たいしょ)

秋

13.8月7日 立秋(りっしゅう)

14.8月23日 処暑(しょしょ)

15.9月7日 白露(はくろ)

16.9月23日 秋分(しゅうぶん)

17.10月8日 寒露(かんろ)

18.10月23日 霜降(そうこう)

冬

19.11月7日 立冬(りっとう)

20.11月22日 小雪(しょうせつ)

21.12月7日 大雪(たいせつ)

22.12月22日 冬至(とうじ)

23.1月5日 小寒(しょうかん)

24.1月20日 大寒(だいかん)

(春)

第一候 東風解凍(はるかぜこおりをとく)【1立春-初候】2月4日~2月8日

第二候 黄鶯睍睆(うぐいすなく)【1立春-次候】2月9日~2月13日

第三候 魚上氷(うおこおりをいずる)【1立春-末候】2月14日~2月17日

第四候 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)【2雨水-1】2月19日~2月23日

第五候 霞初靆(かすみはじめてたなびく)【2雨水-2】2月23日~2月27日

第六候 草木萌動(そうもくめばえいずる)【2雨水-3】2月28日~3月4日

第七候 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)【3啓蟄-1】3月5日~3月9日

第八候 桃始笑(ももはじめてさく)【3啓蟄-2】3月10日~3月14日

第九候 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)【3啓蟄-3】3月15日~3月19日

第十候 雀始巣(すずめはじめてすくう)【4春分-1】3月20日~3月24日

第十一候 桜始開(さくらはじめてひらく)【4春分-2】3月25日~3月29日

第十二候 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)【4春分-3】3月30日~4月4日

第十三候 玄鳥至(つばめきたる)【5清明-1】4月5日~4月9日

第十四候 鴻雁北(こうがんかえる)【5清明-2】4月10日~4月14日

十五候 虹始見(にじはじめてあらわる)【5清明-3】4月15日~4月19日

第十六候 葭始生(あしはじめてしょうず)【6穀雨-1】4月20日~4月24日

第十七候 霜止出苗(しもやみてなえいずる)【6穀雨-2】4月25日~4月29日

第十八候 牡丹華(ぼたんはなさく)【6穀雨-3】4月30日~5月4日

第十九候 鼃始鳴(かわずはじめてなく)【7立夏-1】5月5日~5月9日

第二十候 蚯蚓出(みみずいずる)【7立夏-2】5月10日~5月14日

第二十一候 竹笋生(たけのこしょうず)【7立夏-3】5月15日~5月20日

第二十二候 蚕起食桑(かいこくわをはむ)【8小満-1】5月21日~5月25日

第二十三候 紅花栄(べにばなさかゆ)【8小満-2】5月26日~5月30日

第二十四候 麦秋至(むぎのときいたる)【8小満-3】5月31日~6月4日

第二十五候 蟷螂生(かまきりしょうず)【9芒種-1】6月5日~6月9日

第二十六候 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)【9芒種-2】6月10日~6月14日

第二十七候 梅子黄(うめのみきばむ)【9芒種-3】6月15日~6月20日

第二十八候 乃東枯(なつかれくさかるる)【10夏至-初候】6月21日~6月25日

第二十九候 菖蒲華(あやめはなさく)【10夏至-次候】6月26日~6月30日

第三十候 半夏生(はんげしょうず)【10夏至-末候】7月1日~7月7日

第三十一候 温風至(あつかぜいたる)【11小暑-初候】7月7日~7月11日

第三十二候 蓮始開(はすはじめてひらく)【11小暑-次候】7月12日~7月16日

第三十三候 鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)【11小暑-末候】7月17日~7月22日

第三十四候 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)【12大暑-初候】7月23日~7月27日

第三十五候 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)【12大暑-次候】7月28日~8月1日

第三十六候 大雨時行(たいうときどきにふる)【12大暑-末候】8月2日~8月6日

第三十七候 涼風至(すずかぜいたる)【13立秋-初候】8月7日~8月11日

第三十八候 寒蝉鳴(ひぐらしなく)【13立秋-次候】8月12日~8月16日

第三十九候 蒙霧升降(ふかききりまとう)【13立秋-末候】8月17日~8月22日

第四十候 綿柎開(わたのはなしべひらく)【14処暑-初候】8月23日~8月27日

第四十一候 天地始粛(てんちはじめてさむし)【14処暑-次候】8月28日~9月1日

第四十二候 禾乃登(こくものすなわちみのる)【14処暑-末候】9月2日~9月6日

第四十三候 草露白(くさのつゆしろし)【15白露-初候】9月7日~9月11日

第四十四候 鶺鴒鳴(せきれいなく)【15白露-次候】9月12日~9月16日

第四十五候 玄鳥去(つばめさる)【15白露-末候】9月17日~9月22日

第四十六候 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)【16秋分-初候】9月23日~9月27日

第四十七候 蟄虫戸坯(むしかくれてとをふさぐ)【16秋分-次候】9月28日~10月27日

第四十八候 水始涸(みずはじめてかれる)【16秋分-末候】10月3日~10月7日

第四十九候 鴻雁来(こうがんきたる)【17寒露-初候】10月8日~10月12日

第五十候 菊花開(きくのはなひらく)【17寒露-次候】10月13日~10月17日

第五十一候 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)【17寒露-末候】10月18日~10月22日

第五十二候 霜始降(しもはじめてふる)【18霜降-初候】10月23日~10月27日

第五十三候 霎時施(こさめときどきふる)【18霜降-次候】10月28日~11月1日

第五十四候 楓蔦黄(もみじつたきばむ)【18霜降-末候】11月2日~11月6日

第五十五候 山茶始開(つばきはじめてひらく)【19立冬-初候】11月7日~11月11日

第五十六候 地始凍(ちはじめてこおる)【19立冬-次候】11月12日~11月16日

第五十七候 金盞香(きんせんかさく)【19立冬-末候】11月17日~11月21日

第五十八候 虹蔵不見(にじかくれてみえず)【20小雪-初候】11月22日~11月26日

第五十九候 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)【20小雪-次候】11月27日~12月1日

第六十候 橘始黄(たちばなはじめてきばむ)【20小雪-末候】12月2日~12月6日

第六十一候 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)【21大雪-初候】12月7日~12月11日

第六十二候 熊蟄穴(くまあなにこもる)【21大雪-次候】12月12日~12月16日

第六十三候 鱖魚群(さけのうおむらがる)【21大雪-末候】12月17日~12月21日

第六十四候 乃東生(なつかれくさしょうず)【22冬至-初候】12月22日~12月26日

第六十五候 麋角解(さわしかつのおつる)【22冬至-次候】12月27日~12月31日

第六十六候 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる)【22冬至-末候】1月1日~1月4日

第六十七候 芹乃栄(せりすなわちさかう)【23小寒-初候】1月5日~1月9日

第六十八候 水泉動(しみずあたたかをふくむ)【23小寒-次候】1月10日~1月14日

第六十九候 雉始雊(きじはじめてなく)【23小寒-末候】1月15日~1月19日

第七十候 欵冬華(ふきのはなさく)【24大寒-初候】1月20日~1月24日

第七十一候 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)【24大寒-次候】1月25日~1月29日

第七十二候 雞始乳(にわとりはじめてとやにつく)【24大寒-末候】1月30日~2月3日

第一候 東風解凍(はるかぜ こおりをとく)

【立春 初候】2月4日~2月8日

東から吹いてくる風が厚い氷を溶かしていく時期です。

<梅の花>

【旬】

風:春一番、東風

景色:薄氷(うすらひ)

花:梅

別名、春告草(はるつげぐさ)

野菜:ふきのとう

天ぷらや蕗みそに。

魚:白魚(しらうお)

行事:初午

地元のお稲荷さんにお参りするのにちょっといい日です。